Historique de la Fondation

Symbole de paix, de sagesse et du renouveau de la vie après le déluge, l’olivier est originaire de l’Asie mineure, il peut vivre jusqu’à mille ans et est cultivé pour son huile et ses vertus médicinales sur tout le pourtour méditerranéen depuis la plus haute antiquité.

Semé, bouturé, greffé, l’olivier exige cinq années de croissance avant d’accepter la première taille Pour vivre, il a besoin d’une température moyenne de seize à vingt-deux degrés et d’une luminosité importante.

En Provence où il est présent depuis la conquête grecque, les plus grands froids remontent au 2 février 1956 où le thermomètre descend à trente degrés sous zéro, six millions d’oliviers gèlent. Le plus remarquable pour les agriculteurs qui avaient laissé en terre des troncs gelés, a été, au printemps suivant et pour certains, l’année d’après, de voir ces troncs noircis se couvrir de rameaux et de fleurs, signe du renouveau de la vie.

C’est dans cet esprit « renaissance » que le nom de l’institution a été choisi.

Les prémisses

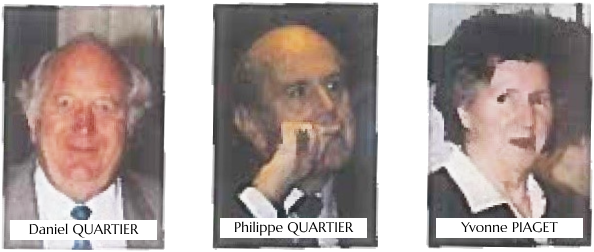

C’est en 1975 que M. Daniel Quartier et son épouse Jacqueline inaugurent « La Cabrière » à la Route du Signal, qui sera intégrée l’année suivante dans une nouvelle Institution, la Fondation Les Oliviers, initiée par Mme Yvonne Piaget et MM. Daniel Quartier et son frère, Philippe.

Formellement, la création de la Fondation les Oliviers a lieu le 1er décembre 1976 sous l’impulsion des frères Daniel et Philippe Quartier. L’histoire commence pourtant quelques années plus tôt.

Comme nous l’indique M. Daniel Quartier lors d’un entretien avec Mme Anne Haering donné en 1982 « La Fondation est née en 1976, toutefois je suis obligé de faire un petit retour en arrière […] Mon épouse Jacqueline et moi-même avons été appelés par le comité de l’association de la Croix-Bleue qui nous a engagés en 1972 en qualité de couple-directeur à Béthesda. Cette Maison était alors destinée uniquement aux femmes alcooliques, la plupart en proie à des problèmes judiciaires. L’occupation se résumait à des tâches ménagères et à un travail d’occupation dans un atelier au sous-sol. »

La Maison Béthesda appartient alors à l’association de la Croix-Bleue créée en 1887 par le pasteur Louis-Lucien Rochat. Elle a pour but, de venir en aide aux personnes dépendantes de l’alcool ainsi qu’à leurs proches. Trois axes concrets guident son action : prévenir, conseiller et accompagner.

M. Daniel Quartier, qui présidait alors la fanfare de la Croix-Bleue, faisait déjà partie du « milieu » pour ainsi dire. En se rapprochant des services sociaux de la Ville de Lausanne, il apprend que la tendance est au changement : ne plus enfermer les personnes dépendantes mais bien plutôt leur apporter un soutien de manière à les aider à se reprendre en main.

Il tente alors d’apporter cette nouvelle approche au sein de Béthesda : des sorties hebdomadaires hors de la maison, puis deux, puis un week-end entier. Cela devait contribuer à revaloriser ces femmes qui avaient progressivement perdu toute motivation.

Cette manière de procéder suscite naturellement quelques réactions négatives : « Cela en a dérangé plus d’un au sein du comité » explique M. Philippe Quartier, « il est vrai qu’il y a eu quelques problèmes avec cette méthode notamment des rechutes et des réalcoolisations. Rien pourtant que de très normal à ce niveau » poursuit-il, « et sur lesquelles nous pouvions travailler. »

L’ouverture de la Maison amène également d’autres conséquences positives, D’une part, elle provoque la demande de pensionnaires plus jeunes, avec une moyenne d’âge de 35 ans (jusqu’alors d’environ 52 ans). D’autre part elle provoque une nette amélioration de la motivation et de l’épanouissement chez les pensionnaires.

Ce changement de cap engendre tout naturellement des dépenses supplémentaires ainsi qu’une charge de travail accrue.

Fatigué, et insuffisamment soutenu par le comité de Béthesda qui acceptait difficilement ce changement de paradigme, le couple présente sa démission et dans la foulée loue, à titre privé, un nouveau lieu d’accueil, « la Cabrière », à la fin 1975.

Cette « acquisition » est importante car elle permet à Daniel Quartier de mettre en pratique sa nouvelle pédagogie de traitement. Par la suite, une dizaine de studios sont également loués dans un autre bâtiment à la rue des Oliviers sous le nom de « la Licorne ».

Mais la Croix-Bleue, ne parvient pas à remplacer le couple Quartier et fait alors à nouveau appel à lui. Le couple demande qu’il lui soit laissé une marge de manœuvre suffisante pour diriger la maison selon la vision de « réintégration progressive ». La garantie de soutien du comité ainsi que celui de la Ville de Lausanne et de l’Etat de Vaud le convainc d’accepter de reprendre du service. M. Philippe Quartier reste aux côtés de son frère et de sa belle-sœur.

Conseillés de créer une fondation pour pouvoir continuer leur projet, les deux frères se rendent à Berne. Ils trouvent un écho très favorable auprès de l’Office fédéral des Assurances sociale (OFAS) qui cherche précisément un outil institutionnel pour la réinsertion des personnes dépendantes « au lieu d’intervenir par une rente payée souvent à vie, et ne s’occupant pas de la réinsertion des personnes visées ».

L’OFAS et ce qui deviendra la Fondation Les Oliviers décident d’en faire un Centre pilote de réinsertion socio-professionnelle pour la Suisse. Toute aide en relation avec la problématique de l’alcool, qu’elle soit judiciaire, sociale ou autre, sera dès lors accordée de façon quasi-automatique.

Création et développement de la Fondation

La Fondation, reconnue d’utilité publique par le canton de Vaud, est ainsi inscrite au Registre du Commerce le 1″ décembre 1976. Ses objectifs sont sans ambiguïté :

▪ Accueillir des personnes en difficultés avec leur consommation d’alcool

▪ Informer et former sur ce qu’il est possible de faire face à l’alcoolisme

▪ Procurer un lieu de réflexion aux professionnelles de l’alcoologie

La Fondation est alors répartie sur trois sites :

La Cabrière : accueil mixte des pensionnaires, dans un projet d’abstinence.

Béthesda : accueil uniquement des femmes également dans un projet d’abstinence.

La Licorne : plusieurs studios qui servent d’étape transitoire dans un projet d’abstinence ainsi que des Ateliers, à la Pontaise.

Les premières difficultés apparaissent : même si elles sont pétries de bonne volonté, les équipes d’encadrement engagées à l’ouverture de la Fondation ne maîtrisent pas vraiment la philosophie de la Maison. Elles font souvent preuve d’une permissivité sans cadre en regard des objectifs thérapeutiques visés. M. Daniel Quartier ne parvient pas à faire appliquer ses méthodes comme il le voudrait, ni comme il le faudrait pour qu’elles soient couronnées de succès. De surcroît aucune formation n’est dispensée, ni en Suisse ni ailleurs.

Après un cours sur l’alcoologie suivi à l’Université d’Amiens, il fait venir plusieurs spécialistes du domaine dans la Fondation, pour des conférences sur la problématique de l’alcool.

Ces échanges amèneront des changements au sein de la Fondation, avec notamment le renforcement de l’équipe présente selon des critères de compétences précises et avec une hiérarchie stricte pour une meilleure répartition tâches.

Avec le temps, la Fondation cherchera aussi à clarifier sa relation avec les pensionnaires. Cela passera notamment par la signature préalable d’un « contrat de séjour ».

Les années 80

Au début des années 80, l’austérité semble s’installer en Europe, qui compte environ 30 millions de chômeurs contre 10 millions à la fin des années 60. Dans un premier temps épargnée, la Suisse doit faire face à un chômage en expansion. Les autorités fédérales opteront pour des programmes de relance économique et d’aide aux plus démunis. La décennie voit aussi la population suisse passer de 6.4 à 6.8 millions d’individus, soit une augmentation de 6%.

Après les premières années d’adaptation, la Fondation poursuit son travail à l’égard des personnes souffrant d’alcoolisme et contribue à œuvrer contre l’alcool.

Dans la Fondation, la répartition des tâches mise en vigueur en juin 1981 permet à ses équipes sociales d’être mieux et plus disponibles : écoute, anamnèse et bilan du patient toujours plus complet d’un côté, questions administratives d’un autre.

La Cabrière, Béthesda et la Licorne sont de manière générale bien remplies. Pour l’année 1982 le taux d’occupation est de l’ordre de 90%.

Dans le courant de l’année 82, la République et Canton de Genève indique son souhait d’ouvrir une maison pour malades alcooliques sur son territoire. La Fondation Les Oliviers, qui compte quelque 40% de Genevois parmi ses pensionnaires, étudie une possible collaboration. Avec l’accord du Conseil d’Etat genevois, l’exploitation de leur maison par les Oliviers est accordée. Ce résultat implique une responsabilité accrue mais assure à la Fondation le maintien de ses missions.

La Maison de l’Ancre, ouvre donc à Genève à fin 1982. C’est pourtant seulement après d’importants travaux qu’elle donne sa pleine mesure pour accueillir et offrir des prestations variées aux Genevois durant l’année 1984.

Pour diverses raisons, la Croix-Bleue Romande décide de vendre sa propriété « Béthesda ». La Fondation les Oliviers crée dès lors une Commission d’Etude des Besoins Immobiliers. Elle présentera deux rapports qui serviront à l’étude de l’immeuble qui remplacera Béthesda et La Cabrière tout en permettant le regroupement des services généraux. Les dossiers sont présentés aux organismes officiels de subventionnement. La recherche d’un terrain adéquat démarre.

Le choix se portera sur une vaste parcelle cantonale affectée à des constructions d’intérêt public, à la Clochatte sur la Commune du Mont-sur-Lausanne. Deux institutions y sont par ailleurs déjà implantées. Les autorités donnent leur aval.

Le 27 avril 1990, c’est la pose de la 1ère pierre du nouveau centre d’accueil de la Fondation Les Oliviers à la Clochatte. Au cœur d’un chantier en pleine effervescence la grue dépose un bloc de granit, symbole de la ténacité et de l’espoir de ceux qui ont lutté pour ce bâtiment.

Ce regroupement à la Clochatte a demandé aux collaborateurs de consentir un investissement personnel important, notamment d’analyser avec clairvoyance les avantages et les contraintes qu’implique la vie commune sous un même toit.

Le taux d’occupation de ce secteur est d’emblée important : c’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont soutenus ce projet.

En 1992, la Fondation vit une autre année de transition avec l’ouverture de la Licorne (studios indépendants proposés avant une sortie définitive de l’Institution) et celle de l’Escale (cafétéria permettant de recréer des liens sociaux).

Le Plan 33 qui est un programme permettant de recevoir des pensionnaires sur une période de quatre semaines, pour autant qu’ils soient encore sous contrat de travail au sein d’une entreprise, s’est bien élargi, confirmant son intérêt. Le nombre de personnes souffrant d’addiction ne cesse en effet d’augmenter. Dans ses nouveaux locaux, ce secteur se développe progressivement. Les problèmes conjoncturels ne permettent pourtant pas encore à ce secteur d’être financièrement autonome.

Une mauvaise nouvelle tombe le 27 septembre 1995 : l’OFAS refuse de poursuivre son subventionnement pour le Plan 33 dès la fin de l’année. Un arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) décrète que la toxicodépendance n’est pas en elle-même une invalidité au sens de l’Al mais qu’elle pouvait être à l’origine d’une invalidité ou d’une atteinte à la santé. L’horizon apparaît bien sombre pour ce programme.

L’année 1998 va marquer une étape importante dans la vie de l’Institution. M. Philippe Quartier, directeur et co-fondateur de l’Institution, fait valoir son droit à la retraite pour le 1er septembre 1999.

Enfin deux autres faits marquent cette année 1999 : la création du service social et professionnel et la conduite d’un premier point de situation sur la phase de consolidation.

L’année 2000 est également celle du grand soulagement pour le Plan 33. Le canton de Vaud donne la garantie de le subventionner le Plan 33 à raison de 200 000 francs annuels. Ce programme, à l’agonie depuis près de cinq ans retrouve sa stabilité financière et peut donc être repris et poursuivi.

En 2001 la Fondation les Oliviers se dote d’un site internet « www.oliviers.ch ». Son objectif premier est d’offrir une meilleure visibilité à la Fondation, en y donnant des informations détaillées notamment sur les activités proposées.

En 2004 se déroule avec succès une première dans l’Institution : les cours « Conscience de soi pour enfant » mis sur pied fin 2003. Ils permettent aux enfants de rencontrer d’autres enfants qui souffrent le même drame qu’eux, des parents dépendants.

Au cours des années, l’Institution a évolué et ne se consacre plus exclusivement aux personnes alcooliques stricto sensu mais à une population polytoxicomane. C’est que la situation a empiré avec l’explosion de nouvelles drogues, synthétiques ou non, médicaments ou autres. Rares sont en effet aujourd’hui les personnes qui ne sont dépendantes que de l’alcool.

En 2008, grâce à la 5e révision de l’AI, la Fondation inscrit au Catalogue interne des Offices de l’Al, ses prestations-types en interventions précoces, tels que les cours « Addictologie » et « Conscience de soi » ainsi que le Plan 33.

En 2009 deux grands événements vont permettre à la Fondation d’évoluer. D’abord le Département de la Santé et de l’Action Sociale du canton de Vaud (MAS) met sur pied « PACT-ALCOOL » qui vise à coordonner l’action sanitaire et sociale en matière de prévention, d’aide et de soins aux personnes souffrant de dépendance.

L’assouplissement des critères d’admission qui s’ensuit au sein de la Fondation s’impose dès lors que la demande en thérapie basée sur l’abstinence a baissé. La Fondation a dû s’intégrer dans un contexte global et cantonal.

Pour faire face à la diversité des nouveaux profils et à la précarité parfois extrême des bénéficiaires, une prise en charge multidisciplinaire est mise sur pied. Les secteurs infirmier et socio-éducatif sont décloisonnés. Les partenariats avec Cery et le Service d’alcoologie du CHUV sont renforcés.

En 2010, la mue se poursuit et, avec le soutien du Service de Prévoyance et d’Aides Sociales (SPAS) du canton de Vaud, la Fondation Les Oliviers ouvre une structure pour accueillir des personnes en situation de consommation, mais avec la seule envie de stabiliser leur quotidien, voire à celle de réfléchir à un réel changement.

Désormais, la Fondation accueille donc à la Clochatte une population encore en situation de consommation pour lui apporter soutien et motivation au changement. Quant au site de la Pontaise, il est réservé aux personnes qui souhaitent mettre en place un projet visant l’abstinence.

Les ateliers

Depuis 1976, la Fondation les Oliviers se veut « spécialiste dans l’accueil et le suivi de personnes confrontées à des problèmes de dépendances ». Elle offre de surcroît un soutien et un accompagnement à toute personne éprouvant des difficultés à s’insérer socialement et/ou professionnellement, au travers d’activités diversifiées, accomplies dans des Ateliers professionnels favorisant ainsi l’accès au marché de l’emploi.

Aboutissement d’une profonde réflexion conduite sur plusieurs années, le projet de regroupement des Ateliers naît en 2013 avant d’être finalisé l’année suivante. Son budget est confirmé et validé par le Canton. Il s’agit de construire un bâtiment permettant d’accueillir les personnes de façon plus adéquate, avec l’objectif de permettre leur meilleure insertion professionnelle.

En 2018, Olbis Les Ateliers emménage dans un nouveau bâtiment situé à Rionzi 62.

En 2020, face à la crise sanitaire du COVID-19, Olbis Les Ateliers ferme durant plusieurs semaines.

Les activités d’Olbis Les Ateliers sont formellement transférées de la Fondation Les Oliviers à la Fondation Polyval courant 2023.

Chronologie

1877 : Création de la Société Suisse d’Abstinence

1881 : La Société Suisse d’Abstinence devient La Croix-Bleue

1889 : Asile de la Suisse romande pour femmes victimes de la boisson à Bellevaux (Maison Béthesda)

1972 : Daniel Quartier et son épouse prennent la direction de la Maison Béthesda. La maison appartient à La Croix-Bleue

1974 : Asile de la Suisse romande pour femmes victimes de la boisson devient Maison d’accueil et de cure pour dames en Suisse romande

1975 : Le couple Quartier présente sa démission à La Croix-Bleue

1975 : Démarches pour ouvrir une petite maison, la Cabrière, à titre privé

1975 : Les démarches de Daniel Quartier aboutissent à une reconnaissance de l’OFAS. La Fondation les Oliviers devient la première Institution Suisse prenant en charge des personnes alcooliques à ètre reconnue par cet Office.

1975 : le comité de La Croix-Bleue ne trouvant pas de substitut au couple Quartier, propose la location de leur maison ce qu’il accepte

1976 : Création de la Fondation les Oliviers par les frères Quartier et Mme Yvonne Piaget

1977 : Trois maisons (La Cabrière, Béthesda, La Licorne) et des Ateliers (Budron H) forment l’infrastructure du programme en 3 étapes des Oliviers

1979 : Ouverture du premier Stage de Formation et de Réflexion

1982 : Genève émet la volonté d’ouvrir une maison d’accueil aux alcooliques

1984 : Ouverture de la Maison de l’Ancre à Genève, exploité à ses débuts par la Fondation les Oliviers

1985 : La Clochatte, commune du Mont-sur-Lausanne, est retenu pour un projet immobilier visant à regrouper plusieurs secteurs

1985 : Création des Ateliers Olbis

1985 : Création du Plan 33

1986 : 10e anniversaire de la Fondation les Oliviers

1988 : La Fondation Les Oliviers cesse ses activités genevoises

1990 : Pose de la lie pierre du nouveau centre des Oliviers à la Clochatte

1992 : Inauguration du nouveau centre des Oliviers en mars.

1995 : La Fondation commence à travailler selon le modèle : Bio-psycho-socio-spirituel

1995 : L’OFAS refuse de poursuivre son subventionnement pour le Plan 33 dès la fin 1995

1995 : 10e anniversaire des ateliers OLBIS

1996 : 20e anniversaire de la Fondation

1999 : Création du service social et professionnel comme entité à part entière se détachant ainsi du secteur Réadaptation professionnelle. Il devient responsable de toutes les admissions (internes et externes)

2000 : Le canton de Vaud, garantit le subventionnement du Plan 33

2001 : 25e anniversaire de la Fondation les Oliviers

2001 : Ouverture du site Internet de la Fondation

2003 : Restructuration du Plan 33 ayant comme objectif de mieux définir sa spécialité afin de mieux répondre aux exigences

2004 : Déroulement avec succès de deux cours Conscience de soi pour enfants

2005 : La Fondation évolue en se consacrant également à une population polytoxicomane

2005 : 2Oe anniversaire des Ateliers Olbis

2006 : 30e anniversaire de la Fondation Les Oliviers

2007 : Finalisation du contrat de collaboration avec le centre Saint-Martin à Lausanne visant à une meilleure collaboration et à un meilleur accueil des usagers

2008 : Mise en place de la Ve révision de l’AI permettant à la Fondation d’inscrire au catalogue interne des Offices Al de Suisse, des prestations-types en intervention précoce tels que les cours addictologie et conscience de soi ainsi que le Plan 33

2009 : Deux projets prioritaires : développement de la prestation dite « accueil adapté » et création d’un centre de jour.

2010 : Avec le soutien du SPAS du canton de Vaud, création d’une structure d’accueil de personnes en situation de consommation, mais avec l’envie de stabiliser leur quotidien voire à réfléchir à un réel changement

2012 : Développement d’une collaboration renforcée avec les services médicaux, permettant un meilleur accès aux soins pour les résidents

2013 : Projet de regroupement des Ateliers dans un ‘bâtiment unique

2014 : Création d’un atelier dit « atelier créatif » aux conditions d’admission adaptées aux situations les plus précaires et les plus fragiles accueillies dans la Fondation

2015 : La Section suisse de l’Association Européenne pour la Promotion de la Santé (REPS) décerne la première place du Grand Prix Suisse « Santé-Entreprise » à la Fondation les Oliviers grâce au programme Oli’santé

2016 : 40e anniversaire de la Fondation

2018 : Ouverture prévue du nouveau bâtiment regroupant tous les Ateliers de la Fondation sous le nom de « OLBIS Les Ateliers »

2020 : La Fondation subit un hacking informatique en janvier. Crise du COVID-19 en mars.

2023 : Olbis les Ateliers intègre la Fondation Polyval. Premiers repas produits par la cuisine internalisée de la Clochatte.